弊所は、GW・お盆・年末年始を問わず、特許庁が開庁している日は営業することにしております。

従いまして、お盆につきましても以下のスケジュールで営業・稼働しておりますのでよろしくお願い申し上げます。

8月12日(火):休み(祝日)

8月13日(水)~8月16日(金):通常営業

Category・Archive

弊所は、GW・お盆・年末年始を問わず、特許庁が開庁している日は営業することにしております。

従いまして、お盆につきましても以下のスケジュールで営業・稼働しておりますのでよろしくお願い申し上げます。

8月12日(火):休み(祝日)

8月13日(水)~8月16日(金):通常営業

7月1日が「弁理士の日」になっていることはご存知ですか?

弁理士法の前身である「特許代理業者登録規則」が、明治32年(1899年)の7月1日に施行されたのを記念して、日本弁理士会では7月1日(施行日)を「弁理士の日」に制定しています。

弊所も各種の媒体に広告を出して、啓発活動を行っております。

日本弁理士会においても各種のイベントを企画していますので、ご興味がございましたらご参加ください。

日本弁理士会関西会主催 記念事業

https://www.kjpaa.jp/seminar/59609.html

https://www.kjpaa.jp/seminar/59625.html

今回の新着情報は、特許証・登録証に関するものになります。

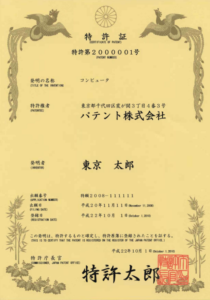

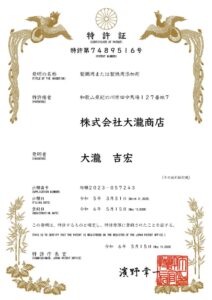

特許や商標を取得すると、特許庁から特許証や登録証が送られて来ます。

これは世界共通の制度で、ほとんどの国は特許や商標を取得すると、その国の特許庁から特許証や登録証が送られてきます。(因みにロシアは、旧ソ連時代においては権利は国家の所有物という扱いであったため特許証は発行されず、その代わりに発明者の名誉を称えるための発明者証が発行されていましたが、ロシアになってからは各国と同様に特許証が発行されています。)

日本国においては、以下のような証書となっています。

菊花紋章があしらわれていることから、受け取ったお客様(特に個人出願のお客様)は大変喜ばれ、額に入れて飾っていらっしゃる方が多くおられます。(ご相談に来所された方も証書の実物を見て、出願に前向きになられる方が多くいらっしゃいます。)

今までは日本国特許庁から紙の証書が郵送されて来たのですが、今年度(2024年4月1日)から、原則として、紙での発行ではなく電子ファイル(PDFファイル)での発行にに変更されることになりました。

他の国(特に主要国)では既に電子化されていたのですが、遅ればせながら日本国においても証書が電子化されることになりました。

但、紙での発行を希望される方も多いことから、特許庁は以下の規格の用紙を用いて電子ファイルを印刷する方法も提案しています。(https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/hassou_digitalize.html)

Q8.特許庁が発行する特許(登録)証と同水準の印刷物を出力するには、どのような規格にすればいいですか。

A8.以下の規格を参考にしてください。

特許・実用新案・意匠用

用紙:色上質紙(クリーム)、厚さ0.18mm、斤量84.5kgA版(坪量153.5g/m2)

サイズ: A4

商標用

用紙:マットコート紙(半光沢紙)または上質紙(非塗工紙)、厚さ0.18mm、斤量86.5kgA版(坪量157g/m2)

サイズ: A4

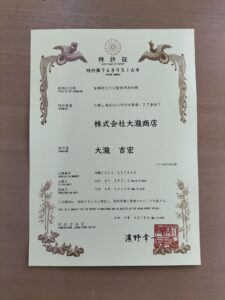

今回、特許証を電子ファイルで受領したことから、特許庁が推奨する用紙と同程度の用紙を購入し、試しに電子ファイルを印刷してみました。

その結果、以下のとおり、従来の紙の特許証と遜色ない厚み・手触りの綺麗な証書が印刷できました。(お客様のご了解の上、掲載をさせて頂きました。)

(電子ファイルの特許証) (今回、購入した用紙) (購入した用紙で電子ファイル

(背景は透明になっています) を印刷した状態)

正直なところ全く期待していなかったのですが、非常にいい出来栄えでした。(光の関係で用紙のクリーム色が薄く見えますが、従前の紙の特許証と同じ発色状態でした。)

恥ずかしい話ですが、弊所では、過去に一度だけ、特許証の封筒を開封した際、事務員さんが封筒の上部と特許証の上部と一緒にハサミで切ってしまい、特許証の上部(5mm程)を破損(ギザギザ状態に)してしまったことがあり、お客様に平謝りしたことがありました。(それ以降は、カッターを使って封筒の上部をレターナイフのようにして開封するように指導を徹底しているので、証書の破損事故は発生していません。)

また、証書は普通郵便の封筒で郵送されることから、郵便の配達員さんが配達中や弊所ポストに他の郵便物と一緒に入れる際などの衝撃によって、封筒(証書)が折り曲った状態で配達されてしまうことが何度もありました。(その際は、アイロンを使って出来るだけ折りジワを伸ばしてお客様にお送りしていたのですが、どうしても限界がありました。)

これに対して、電子ファイルであれば、いつでも新品同様の証書を手に入れることができるので非常に便利です。

弊所では証書を電子ファイルで受信することになりますが、今後は紙に印刷した証書もサービスとしてお客様にお送りすることにしたいと思います。

最後に、当職が購入した用紙を以下に記載しますので、紙の証書が欲しい方は参考にしてみて下さい。(いずれも「宅配紙販売」というサイトで購入できます。)

特許・実用新案・意匠用用紙

品名:色上質紙・最厚口 A4(210×297mm)のクリーム色

URL https://www.kamihanbai.com/products/detail/86

商標用

品名:e-マットコート・135kg

URL https://www.kamihanbai.com/products/detail/2041

5月12日(5月第二日曜日)の無料相談会につきましては、中止をさせて頂きます。

理由ですが、特許庁データベース(J-PlatPat)が、5月12日(日)9:00~20:30の間メンテナンス作業に入り、使用ができなくなることから、的確なアドバイス(特に商標に関するアドバイス)が出来なくなるためです。

なお、受付フォームはシステム上、特定日の受付の締め切りができないことから、ご予約の入力・送信が出来てしまい、自動的に受付完了の返信メールが送信されることになりますが、5月12日についてはご予約をされても相談をお受けできませんので、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

5月26日(5月第四日曜日)は、通常通り、無料相談会を開催致しますのでご活用下さい。

弊所は、開所以来、GW・お盆・年末年始を問わず、特許庁が開庁している日は営業することにしております。

従いまして、GW期間につきましても以下のスケジュールで営業・稼働しておりますのでよろしくお願い申し上げます。

~4月26日(金) :通常営業

4月27日(土)~4月29日(月):休日・祝日

4月30日(火)~5月2日(木) :通常営業

5月3日(金) ~5月6日(月) :休日・祝日

5月7日(火)~ :通常営業

3月24日(3月第四日曜日)の無料相談会につきましては、中止をさせて頂きます。

理由ですが、特許庁データベース(J-PlatPat)が、3月22日(金)19:00~3月25日(月)00:00の間メンテナンス期間に入り、使用ができなくなることから、的確なアドバイス(特に商標に関するアドバイス)が出来なくなるためです。

なお、受付フォームはシステム上、特定日の受付の締め切りができないことから、ご予約の入力・送信が出来てしまい、自動的に受付完了の返信メールが送信されることになりますが、3月24日についてはご予約をされても相談をお受けできませんので、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

2月に続き、3月も弊所無料相談会の日がメンテナンス期間に重なってしまうことになってしまい申し訳ございませんが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

なお、3月10日(3月第二日曜日)は通常通り、無料相談会を開催致しますが、既に午前中の枠と13時からの枠にご予約が入っておりますので、ご検討の方は15時以降の枠でご予約を頂きます様お願い申し上げます。

2月25日(2月第四日曜日)の無料相談会につきましては、中止をさせて頂きます。

理由ですが、特許庁データベース(J-PlatPat)が、2月22日(木)19:00~2月26日(日)00:00の間メンテナンス期間に入り、使用ができなくなることから、的確なアドバイス(特に商標に関するアドバイス)が出来なくなるためです。

なお、受付フォームはシステム上、特定日の受付の締め切りができないことから、ご予約の入力・送信が出来てしまい、自動的に受付完了の返信メールが送信されることになりますが、2月25日についてはご予約をされても相談をお受けできませんので、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

2月11日(2月第二日曜日)は通常通り、無料相談会を開催致しますのでご活用下さい。

謹んで新年のご祝詞を申し上げます。

旧年中は格別のお引立てを賜わり誠にありがとうございました。

お陰様で弊所は開所以来14度目の新年を迎えることができました。

これもクライアント様を始め、皆様のご高配のお蔭と衷心より厚く御礼申し上げます。

本年もご期待に沿えますよう一層精励致しますので、何卒倍旧のご愛顧を賜わりますようお願い申し上げます。

岡特許商標事務所 所長 弁理士 岡 健司

弊所は、GW・お盆・年末年始を問わず、特許庁が開庁している日は営業することにしております。

従いまして、年末年始につきましても以下のスケジュールで営業・稼働しておりますのでよろしくお願い申し上げます。

~12月28日(木):通常営業

12月29日(金)~2024年1月3日(水):休み

1月4日(木)~ :通常営業

この度は岡 特許商標事務所HPをご覧頂き、ありがとうございます。

さて、弊所の特徴である無料相談会をご説明させて頂きたいと思います。

この無料相談会は、当職が勤務弁理士時代から沈思黙考していたものであり、独立を決意した動機の1つでもあります。

また、弊所の理念にも通じるものであり、このHPを開設した理由でもあります。

当職の故郷である和歌山県は農林水産物を始めとする多くの産業資源や様々な観光資源があり、それらを活用して新技術や新商品を生み出されている方が多くいる一方、それらをうまく保護し活用できていないがために事業として発展していない事例(個人の趣味レベルの範疇で留まっている方々)を多く見てきました。

また、和歌山県は知的財産の保護・活用に関する意識が残念ながら他の都道府県に比べて低く、特許や商標の出願数も近畿地方の中では毎年最下位争いをしている状況となっています。

当職は弁理士登録以降、このような状況(資源もアイデアもあるのに、あまりにも事業としての成功率、成長率が低いこと)がなぜ続いているのかをずっと考えていました。

事業化の成否は技術や商品の良し悪しだけではなく、様々な要因があると思いますが、そもそも知的財産制度自体を知らない方(特許や商標という言葉は聞いたことがあっても、内容を知らない方)や、あるいは日々の資金繰りや営業活動に奔走するのに手一杯で知的財産と無縁の経営をしてきたという方が案外多く、折角生み出した知的財産をうまく保護・活用できていないのではないかと思い始めました。

なお、中小企業庁が2009年に発行した中小企業白書においても、特許を保有している企業(知的財産の保護に気を遣っている企業と言ってもよいかもしれません)は、そうでない企業に比べて従業員1人当たりの営業利益が高くなることが統計上、裏付けられています。

また、同白書には出願をしない理由も統計が取られていますが、中小企業はコスト負担が大きいことがネックになっています。

もちろん、出願をして権利を取得することが全てではなく、必要に応じて営業秘密(ノウハウ)として管理することも重要なのですが、ノウハウ管理を選択した場合でも第三者が同じノウハウについて権利を取得しまった場合への対応等、適切な手当をした上でノウハウ管理をされているのか、甚だ疑問です。

また、知財についての関心はあるのだが、特許事務所(弁理士)に相談すること自体に敷居の高さを感じている方も多くあるのではないかと思い始めました(すぐにお金の話をするのでは?依頼を前提としないと真剣に話を聞いてくれないのでは?素人がトンチンカンな話をすると怒られるのでは?)

そこで、気軽に、知財について日頃お考えになっていることや疑問を相談して頂き、知財制度を理解してどのような対応をすればよいかを知って頂く機会を設けるべきと思い、郷里の知財の啓蒙を図るべく無料相談会の開催をしている次第です。

また、中小企業白書の事実を知っていただき、和歌山の事業者様もさらに上のステージへと事業を進めて頂きたいという思いもあります。

従いまして、ボランティアとして実施していますので、弊所への仕事の依頼などを誘導するようなことは一切致しません(ご質問があった場合にも費用などの回答は極力しないようにしています。簡単な書類であれば書類作成の仕方も指導しています。)。

また、何度でも無料で相談対応をさせて頂いております(他にご予約の方がいない場合は時間の制限も設けず、対応させて頂いております。ただ、あまりにも長時間になる場合には次回の相談日に再度お越し頂くようにお願いすることがあり得ますが...)。

開所以来現在に至るまで、和歌山県全域や泉南地区にお住まいの方々のご相談に対応させて頂いている実績(のべ約250件)がありますので、是非お気軽に弊所無料相談会をご活用下さい。